快乐算法,无限潜力第一期算法大赛总结

关于本活动

本次题目

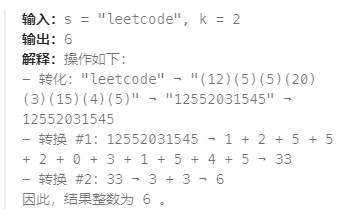

字符串转化后的各位数字之和

输入:由小写字母组成的字符串 s ,一个整数 k 。

首先,用字母在字母表中的位置替换该字母,将 s 转化 为一个整数(也就是,’a’ 用 1 替换,’b’ 用 2 替换,… ‘z’ 用 26 替换)。

接着,将整数转换为其各位数字之和 。共重复转换操作 k 次 。

输出:K

最佳题解

class Solution:

def getLucky(self, s: str, k: int) -> int:

s = ''.join(str(ord(c) - ord('a') + 1) for c in s)

for _ in range(k):

t = sum(int(c) for c in s)

s = str(t)

return int(s)

时间40 ms 内存15.9 MB

获奖同学

高二一班 孙曌熙

高二三班 蒋羿淳、何俊敏

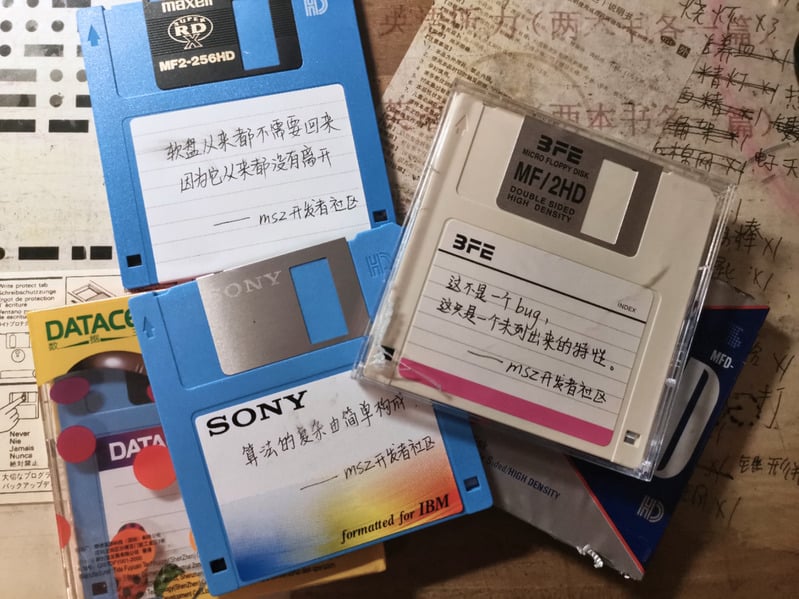

社长寄语

我展开这个活动的初衷是希望吸引更多的同学了解算法,算法的学习对于我们的逻辑思维和想象能力有很大的帮助。

同时特别选择了软盘作为奖品,是因为想到只有1.44MB的上个世纪的她体现了程序越来越被人忽视的一个属性——体积。

在计算机刚刚问世的年代,储存设备价格昂贵,工程师们常常为了最优化一个符号而思考良久。相比之下,如今的软件和游戏可以轻松达到数十个GB的大小。希望通过这个奖品能够让同学们意识到高效简洁代码的重要性,以及在技术发展中简洁思维的价值。

本期奖品:软盘

软盘:保存按钮的实体手办

从 1979 年第一枚 3.5 英寸软盘横空出世,到现在的几近销声匿迹,这张小小的软盘背后,承载了太多。它流行了近 30 年,全盛时期一年有 80 亿张软盘在使用。它带给计算机界的影响太过深刻,以至于我们现在一想到“保存”这个词脑海里浮现的就是那张 3.5 吋软盘的图标。

自打 8 吋软盘推出后,软盘迅速在计算机圈内流行,成为了便携存储的代名词。那时的硬盘又厚又重,大家都希望有一种可以“揣在口袋里”的存储器。这不?软盘应声而至。

可是那时用得起电脑的又有几家几户?家用计算机尚未普及,软盘的普及也就受到限制了。所以那时,软盘一般都只是银行、政府、研究所等机构的玩具。

直到二十世纪八十年代后,这一局面被家用计算机的流行彻底打破。那时正是家用计算机百花齐放的时候,Apple Macintosh、PC 兼容机等个人电脑席卷了全世界,软驱也顺理成章地成为了家用计算机的标配。更高容量且更加轻便的 5.25 吋软盘和 3.5 吋软盘相继被开发出来,迅速取代了 8 吋软盘的地位,给软盘的普及添柴加薪。

软盘作为电脑必需品的地位,就这样持续了将近十多年。直到 1996 年,软盘进入最鼎盛的时期。仅 1996 年当年,全球就有 80 亿张软盘正在使用。国内软盘的年产值也达到了 6 亿张。

这时,软盘的劣势逐渐凸显出来。

首先是数据的稳定性。用过软盘的都知道,其实软盘比机械硬盘矫情多了,有的时候会出现动不动就读不出数据的情况。你说你存个 Word 文档,从家里跑到公司,结果一插入——“0x80070022 读取错误”,这心态不得直接崩溃?

其次,软盘读写真的太!慢!了!容量也太小了。那么一大张,容量还只有 1.44MB,这怎么跟光盘比啊!

各类光盘(比如 CD-R)偏偏在软盘最鼎盛的时候进入了市场。

故事的最后……

软盘输了,毋庸置疑。它其实输给的不是光盘,而是输给了市场的选择,输给了它自己。

灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。

茶后余饭闲聊时,我们有时还会讨论另外一个问题:软盘有没有卷土重来的可能?毕竟你看,就连磁带都回来服役了(感兴趣可以我可以再发个文章讲讲),软盘有没有可能,换种形式重新回来呢?

写到这里,我想起来自己还没有保存,便点击了一下屏幕上的小软盘。

你看,它从来都不需要回来。因为它从来都没有离开。

参考文献

[1] SoraStar. 数字存储档案:软盘|用磁场写就的故事[EB/OL]. 2023[2023-11-07]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/651614611.